全国で胎動する新たな文化的取組み2

—地域包括ケア事業「igoku」(福島県いわき市)の事例から—

実施日:2019年12月10日(火)

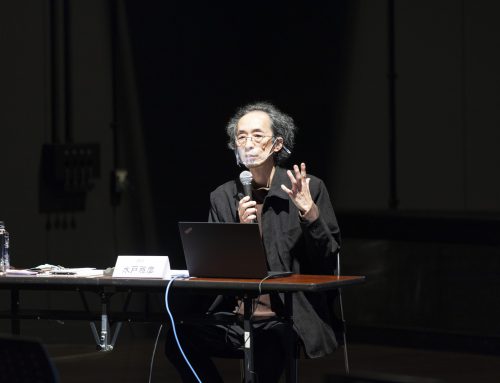

ゲスト講師:猪狩僚(いわき市役所地域包括ケア推進課)

全国から新たな文化的取り組みを紹介する2例目は、2019年度グッドデザイン賞でも話題になった「igoku」。福島県いわき市役所から地域包括ケア推進課の猪狩氏が登壇した。

「死をタブー視しないコミュニティデザイン・プロジェクト」として立ち上がった「igoku」は、「動く」を表すいわきの方言。そもそも厚労省による「人生の最終段階における医療に関する意識調査」で多くの国民が人生の最期を自宅で迎えたいと回答したのに対し、実際は1〜2割にとどまる状況が背景にあり、最期をどこで過ごしたいかの選択肢があるまちを目指すところから始まったという。「人生の最期を元気なうちに考え、大事な誰かに伝え、よりよく死のうとすることは、よりよく生きることにつながると思っています」と猪狩氏は語る。「死」を考えること自体がタブー視されること、その考えを大事な誰かに伝えること、ふたつのハードルを乗り越えるためigokuは「一生懸命、不まじめに。めいっぱいふざける」に徹しているという。

取り組みの内容は、情報発信系と直接体験系の2軸に大きく分かれる。情報発信は主にフリーペーパーの発行で、表紙を「やっぱ、家(うぢ)で死にてぇな!」という言葉で飾った創刊号から面白いと反響を得ている。読者のメインターゲットを高齢の親を持つ30代後半〜45歳に設定したのは「僕みたいな世代が(死に)一番ピンときていない。仕事があって、子育ても忙しい。医療や介護なんて関係ないと思っているが、いざ親の具合が悪くなって情報が必要になるのはこの世代」として、面白く読ませる紙面づくりのために制作メンバーのデザイナーやライター、ディレクターもあえて医療や介護に興味のなかった同世代で揃えたという。

直接体験では、頭で考えるより五感や身体性を大切にしたイベントを企画。例えば、入棺体験でペアの棺桶を作り、葬儀屋さんが白い手袋で蓋をするという演出まで準備。実際のイベントでは企画者の予想を超えた面白いことが起こり、「夫からのラブレターを敷き詰めて死ぬ予行練習がしたい」と、たくさんの手紙を持ってきた女性の参加もあったという。

医療や介護のプロと組んだスピンオフ企画もユニーク。医療介護の実際を伝えるにあたり、講演会ではなく、本物の専門職が演じる寸劇によって「家にいながらこんなサービスが受けられる、こんな相談ができる、住み慣れた家で生活できるんだ」という瞬間を伝えている。

高齢者に対しては、気軽に足を運べる地域の様々な場所で「つどいの場」を開いている。引きこもりがちになるなどしてして活動量が減ることで食事量も減り、知らずに物理的な筋肉量も減って立ち上がれなくなる悪循環のことを「フレイル・サイクル」といって、特に男性の一人暮らしに多い。逆に言えば家から出る理由があって運動も食事もできれば解決できる。そこで、高齢者が外に出る理由づくりとして「つどいの場」を企画したのだ。園児が帰った後の幼稚園を借りようと交渉したところ、逆に「園児がいる昼間に」と提案され「とうとう年少の3歳児も高齢者のアテンドをする幼稚園になってしまった(笑)」という。

また別のケースでは、中学校から空き教室活用の申し出があり、高齢者が母校で給食を楽しめる企画が生まれて盛り上がりを見せた。「ご近所で力を合わせて、声を掛けて」と役所が言うだけでは絵空事になりがちだが、つどいの場で仲良くなった友達なら自然と気にかけて行動できるという。悪循環からの奪還、一人一人の健康だけでなく、地域を巻き込みながら元気になって見守り合っていく好循環が生まれている。

地域包括ケアについて「福祉というよりも暮らし。文化行政にいる人は文化で、僕たちは高齢者福祉で地域を見ようとするけれど所詮、(行政の便宜上の)分野は手段にすぎない。そういうものは取り払い、裸でぶつかることが大事」と猪狩氏。そしてigokuの取り組みについては「最期の希望を叶えよう」と旗を立てたことで、その旗に興味を持ち、一緒にやってみたい人たちが垣根を越えて仲間になっていくのだという。老いや病や死という難しいテーマに真っ向から挑戦するigokuの、一生懸命な不まじめさが地域に大きな結びつきやチームのような連帯感を生んでいる。

《参考サイト》ウェブマガジン「igoku」https://igoku.jp/